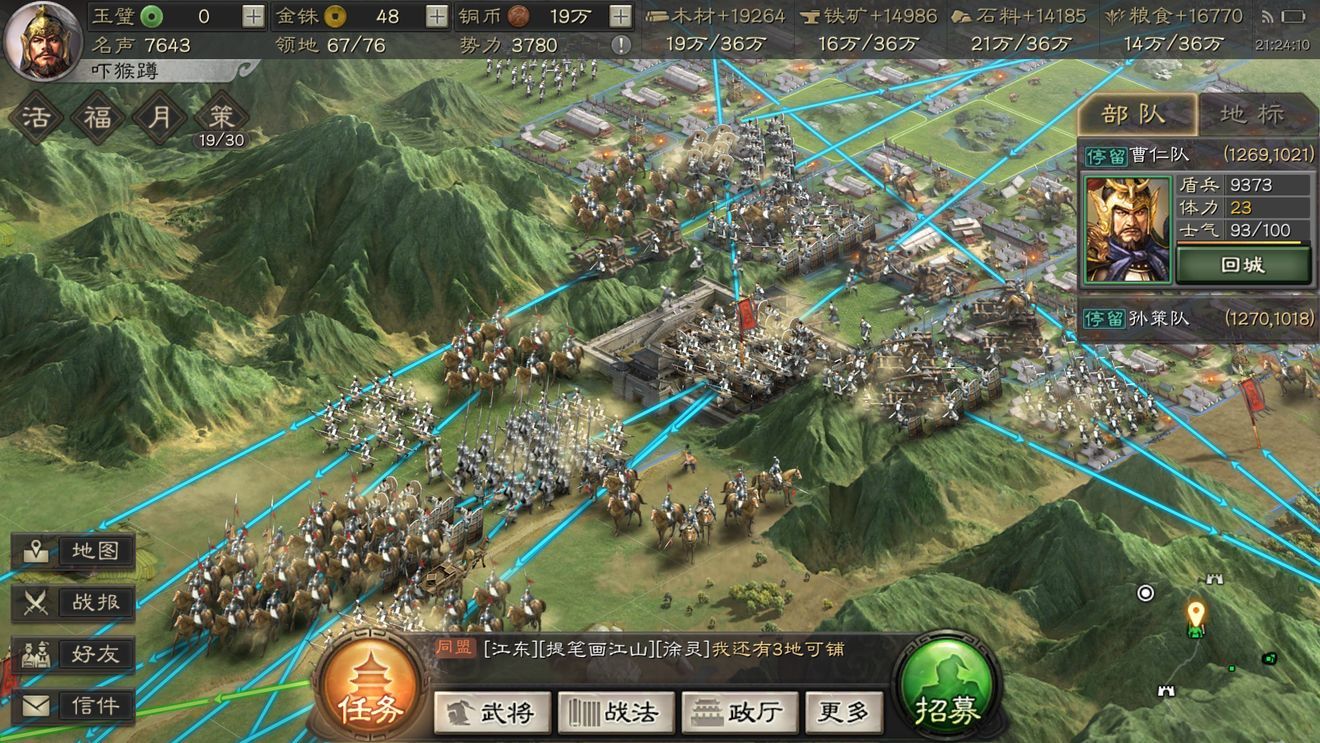

在解救被俘虏的盟友时,地形因素往往被忽视,但实际上它对解救行动的成功率有着决定性影响。合理利用地形不仅能降低战斗损耗,还能有效限制敌方增援。平原地形适合快速集结部队发动突袭,但需注意敌方可能在此布置重兵防守;山地地形则能为解救部队提供天然屏障,尤其适合布置远程单位进行火力压制。河流与森林地形可阻断敌军增援路线,为攻城部队争取更多时间。

丘陵地形的战略价值在于其高度差带来的视野优势。解救部队可提前在丘陵地带驻扎,通过侦查掌握敌方城防布局,再选择薄弱环节集中突破。需丘陵地形会减缓行军速度,因此解救行动需提前规划路线与时间。沙漠和雪地等特殊地形会显著降低敌方守军的机动性,采用消耗战术逐步削弱其城防耐久更为有效。水域地形对水军部队有加成效果,若解救方拥有强力水军,可选择从水路包夹敌方城池。

城市与要塞地形是解救行动中最复杂的场景。城墙和防御设施会大幅增加攻城难度,应优先破坏敌方的军乐台等补给建筑,削弱其持久战能力。边境地形多为战略要冲,解救部队可联合友盟实施围点打援,通过控制周边要道阻断敌方支援。草原地形利于骑兵部队快速穿插,适合对分散的敌方据点实施闪电战,但需警惕敌方埋伏。

解救过程中需综合评估敌我双方的兵种适应性。山地地形对盾兵有防御加成,而骑兵在平原地形能发挥最大威力。若敌方主力为弓兵,则优先选择森林地形接近城池以规避远程伤害。雪地和沙漠地形会同步影响交战双方的士气恢复速度,因此解救方需提前在军乐台附近驻扎以保持战力。高山地形易守难攻,建议采用声东击西策略分散守军兵力。

解救部队应避免在敌方优势地形下正面强攻,转而利用地形分割敌军阵型。例如通过河流分割敌方前后部队,或借助森林掩护实施夜间突袭。地形不仅是战场背景,更是可主动运用的战术工具,精准的地形分析能将解救成功率提升至少三成。